Se o brasão de Belém fosse um texto literário, certamente satisfaria bem ao gosto pelo barroco que predominava aquando da sua criação.

Na postagem de 16/12, contei como Aires da Cunha e João de Barros foram desventurados nas tentativas de ocupar as capitanias que tinham recebido em 1535: o primeiro morreu num naufrágio em 1536, durante a primeira tentativa de ocupação, e o segundo, endividado em 1570, após a segunda. Com efeito, estavam associados a um terceiro donatário, Fernão Álvares de Andrade, tesoureiro-mor do Reino, cuja capitania se estendia desde o rio da Cruz, hoje Coreaú, até o cabo de Todos os Santos, hoje a ponta oriental da ilha de Santana. Esses três capitães perfaziam a posse de quase toda a costa ao norte da baía da Traição, pois o navegador e o cronista possuíam, também conjuntamente, outro lote entre o dito cabo e a abra de Diogo Leite, hoje baía de Turiaçu. A porção restante, da angra dos Negros, hoje enseada do Iguape, ao dito rio da Cruz, pertencia a Antônio Cardoso de Barros, que teve igualmente um fim trágico: junto com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, foi devorado pelos índios após um naufrágio em 1556.

Se supusermos que Antônio Cardoso de Barros trocou a sua capitania pela nomeação para provedor-mor do Brasil antes mesmo de embarcar com o governador-geral Tomé de Sousa em 1549 e que Fernão Álvares de Andrade, assim como os seus sócios, ficou afundado em dívidas após a expedição de 1536 e deve ter-se valido do seu lote para obter o perdão do rei, ao findar o século XVI todas as terras do rio Goiana para o norte estavam revertidas ao domínio real, não sem grande custo, já que se impunha expulsar os corsários franceses e subjugar os indígenas resistentes. Tanto que, rendido o invasor do Maranhão em novembro de 1615, Alexandre de Moura, comandante da frota que acudira Jerônimo de Albuquerque, nomeou Francisco Caldeira Castelo Branco capitão-mor do Grão-Pará e o despachou para guardar a costa até o rio Amazonas, conforme as ordens do governador-geral Gaspar de Sousa.

A jornada de Francisco Caldeira Castelo Branco levou dezoito dias e como transcorreu no tempo do Natal de 1615 para 1616, ele chamou Forte do Presépio à fortaleza que ergueu à margem oriental da baía de Guajará e a povoação que cresceu no entorno dela tomou o nome de Belém. Desde 1916, tem-se comemorado a fundação dessa cidade em 12 de janeiro, mas, tal como no caso de São Luís, essa data é uma convenção, pois ao começar 1619 a própria São Luís carecia de povoadores que assumissem os ofícios camarários. De fato, a câmara de Belém está atestada a partir de 1625 e só foi dotada de patrimônio em 1627. Seja como for, nasceu cidade em razão da sua posição estratégica, confirmada pela elevação a sé episcopal em 1720 e a cabeça do estado em 1751.

|

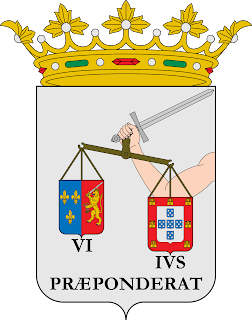

| Brasão de Belém no Álbum de Belém (1902). |

A menção às armas de Belém encontra-se à página 199 da História da companhia de Jesus na extinta província do Maranhão e Pará, do padre José de Morais, na edição de Cândido Mendes de Almeida (1860):

Por agora, quero acabar este capítulo com a breve notícia das armas com que se enobreceu em seus princípios esta ilustre cidade, que devendo estar gravadas em mármore, para eterno monumento da sua grandeza, apenas as encontramos, depois de muito estudo e diligência, em um dos antigos escritos do nosso cartório do Pará, que também os papéis são bronzes em que se perpetuam as mais plausíveis e ilustres memórias.

Foram, pois, as armas da cidade de Belém do Grão-Pará um escudo grande esquartelado, de uma parte do qual, em campo azul, se via um castelo de prata e nele um escudo de ouro com as quinas de Portugal, pendente de um trancelim de pedraria. Em cima do castelo, de ambos os lados, saíam dous braços, um oferecendo um cesto de flores, com a inscrição por baixo Vereat æternum; em outro, um cesto de frutas, com a inscrição Tutius latent; do outro lado, em campo de prata, um sol retrógrado, correndo do poente para o nascente, e a inscrição Rectior cum retrogradus, e logo outra, Nequaquam minima est, com um boi e uma mula por baixo, olhando para o mesmo sol.

Não é vilipendioso, mas perfeitamente técnico julgar que essas armas exemplificam uma heráldica decadente, pois se nota a função precípua de identificar muito desvirtuada por uma demasia de referentes. Se é preciso fazer uma exegese para entender um brasão, bom não há de ser. E por "bom" quero dizer 'acorde à arte heráldica'. Efetivamente, duas exegeses desse brasonamento sobressaem. A primeira é do professor e pintor Teodoro Braga e abre o livro A fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará (1908):

Brasão d'armas da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará traz:

Esquartelado: no 1.º de azul com dois braços nus, enfrentados de carnação, tendo o da direita um cesto com frutas e a legenda Tutius latet [sic] e o da esquerda um cesto com flores e a legenda Ver est æternum, tudo ao natural; no 2.º de prata com um sol poente de ouro e a legenda Rectior cum retrogradus; no 3.º de azul com um castelo de prata sobre um terraço ao natural, carregado de um colar de pedrarias ao natural, tendo pendente um escudo de prata com cinco escudetes de azul postos em cruz e carregados cada um com cinco besantes do campo; no 4.º de azul com um boi contornado e uma mula, tudo ao natural, e a legenda Nequamquam [sic] minima est.

Esse brasonamento bastante livre foi antecedido por uma obra primorosa que Antônio José de Lemos, intendente municipal, encomendou ao fotógrafo Filipe Augusto Fidanza e que o livreiro Philippe Renouard publicou em Paris em 1902: o Álbum de Belém. Tanto na capa como à primeira página veem-se belos desenhos das armas municipais e, em seguida, um texto sobre elas que começa assim:

Atravessando quase três séculos, passando por sucessivas épocas de organização e de desordem, ileso no largo período monárquico, no período republicano, o brasão d'armas da cidade, adotado nos primeiros tempos coloniais pelo senado municipal, foi mantido por todos os governos até hoje.

Com a evolução do estado e na fase atual, o escudo é mais uma relíquia do passado do que um brasão d'armas. Os desenhos e pinturas, de reprodução em reprodução, conservaram até o presente a peça primitiva, com todos os respectivos emblemas, mas a tradição não a descreve, nem explica os pensamentos que presidiram a sua feitura.

Deste modo o arcaico escudo é também um enigma que se oferece ao historiador e ao arqueólogo.

Perceba, prezado leitor, que o segundo parágrafo contradiz o anterior, pois se todos os governos tivessem usado o brasão, não seria, em 1902, uma relíquia. Será que o conheceríamos se o Pe. Morais não tivesse cascavilhado um cartório à procura dele e se Mendes de Almeida não o tivesse divulgado ao editar o manuscrito desse missionário? Acho que não. Daí a dúvida: a ilustração do álbum foi feita com base nas reproduções que o texto cita ou na interpretação do único testemunho verbal expressamente para essa obra? A isto as fontes acessíveis não permitem responder, mas a cronologia sugere que o brasonamento de Braga pretendeu concertar o texto com essa imagem. Daí que onde o ilustrador do álbum pintou um céu, este tenha brasonado três quartéis de azul; onde aquele pintou paisagens para assentar o castelo e apascentar o gado, este brasonou um terraço ao natural. E assim se veio usando até a atualidade.

|

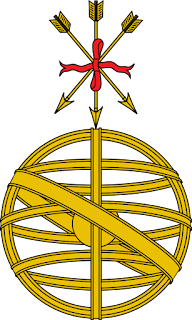

| Brasão de Belém segundo José Wasth Rodrigues. |

A segunda exegese foi feita pelo pintor José Wasth Rodrigues e foi incorporada por Clóvis Ribeiro em Brasões e bandeiras do Brasil (1933), junto com o respectivo desenho:

O que torna o memorial enigmático, o que desnorteia o leitor, a chave, enfim, é a primeira palavra da descrição: "esquartelado". Este termo será muito próprio se o tomarmos no sentido de indicar a existência de quatro grupos de figuras ocupando cada uma um quartel. É impróprio, porém, porque sugere imediatamente o esquartelamento do escudo em quatro partes, o que não acontece. Todos os heraldistas aceitam esta última hipótese como solução e então o brasão se torna incompreensível.

Se estivesse declarado que o escudo é "esquartelado em cruz", seria admissível a solução que geralmente lhe é dada. Mas, como isto não acontece, a divisão poderá ser outra.

Continuando a examinar o texto, notamos, em síntese, o seguinte: "de uma parte do qual, em campo azul, etc." e, mais adiante, "de outro lado, em campo de prata, etc.". Ora, como o autor só nomeia duas partes no escudo, é de se concluir que ele está dividido só em duas, porque se o estivesse em quatro, o autor indicaria as cores de mais duas partes, uma vez que se sentiu obrigado a indicar as de duas. Dedução lógica, já que as cores das diversas figuras estão também declaradas. Sendo, pois, dividido em duas partes, qual será a divisão: partido ou cortado? Pois em barra ou banda não pode ser, desde que de início já está esclarecida a existência de quatro grupos de figuras, cada uma correspondendo a um quartel, duas em cima e duas embaixo.

É partido. Partido, porque diz o memorial: "de uma parte, etc." e "de outro lado, etc.", o que só pode ser entendido por destra e sinistra. Se fosse cortado, não se diria "do outro lado", pois não se pode tomar a palavra "lado" como sendo ponta ou parte inferior do escudo.

Continuando a leitura da descrição de José de Morais, passemos às figuras: à destra, ou primeiro "se vê um castelo de prata e nele um escudo de ouro com as quinas de Portugal pendente de um trancelim de pedraria". Respeitamos a imposição de um escudo de ouro com as quinas de Portugal, pois não sabemos quais as intenções do autor ao dar esse metal ao escudete. "Em cima do castelo, de ambos os lados, saem dois braços: um oferecendo um cesto de flores, com a inscrição por baixo Verent æternum, em outro um cesto de frutas com a inscrição Tutius latent". Foi o que executamos fielmente, fazendo as letras em prata.

Passemos agora para a sinistra, ou segundo: "do outro lado, em campo de prata, um sol retrógrado correndo do poente para o nascente e a inscrição: Rectior cum rectrogradus [sic]". Sendo o campo desta parte em prata, não é admissível que o sol seja em ouro, a não ser que o texto nisso fosse categórico. Como não vem indicada a cor, fizemos o sol de goles, isto é, sombra de sol, sem olhos, sem boca e sem nariz, caminhando para a sua direita, que é o lado do nascente.

"...e logo outra Nequamquam [sic] minima est, com um boi e uma mula por baixo olhando para o mesmo sol". Os animais olham o sol, mais uma prova de que o sol deve estar na mesma divisão e não num outro quartel. Executamos exatamente como manda o texto, fazendo as letras em sable e os animais de sua cor.

A meu ver, a leitura de Wasth Rodrigues mostra-se muito mais coerente com o texto do Pe. Morais. Mas mesmo tendo solvido sagazmente a questão da palavra esquartelado, que pode dever-se a deficiência do autor em matéria heráldica, e tendo evitado os elementos espúrios — uma torre, em vez de um castelo, sobre um terrado e as legendas em filactérios — não resistiu a levar os animais a um pasto verdejante.

|

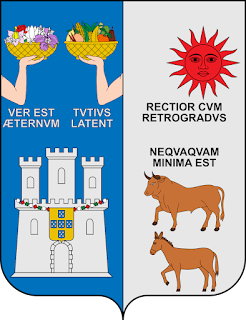

| Brasão colonial de Belém. |

Como interpretar, então, "com um boi e uma mula por baixo"? Considerando o espaço do partido, parece-me fácil, ao menos da perspectiva heráldica: um sobre o outro. Mas é forçoso reconhecer que faz falta um desenho mais próximo à criação do brasão.

Na verdade, todo o conjunto à sinistra é enigmático: como fica um sol "retrógrado"? Pelo que pesquisei, o movimento dos planetas no céu é que, em certos momentos, retrograda, mas também os equinócios ao longo da eclíptica, em virtude da inclinação da Terra, ainda que leve aproximadamente 26 mil anos. Isso pode explicar a legenda Rectior cum retrogradus, isto é, 'Mais direito quando retrógrado': referência à posição "mais direita" do sol ao cruzar o equador celeste? Seja como for, em heráldica o sol — que ordinariamente tem rosto humano — ou está nascente, quando movente do ângulo destro do chefe, ou poente, quando movente do sinistro. Ainda assim, não se trata nem de um caso nem do outro, já que o texto especifica: "correndo do poente para o nascente". Daí que no meu desenho o tenha deslocado para a sinistra, o poente heráldico.

O elemento menos obscuro dessa parte do escudo é a legenda Nequaquam minima est, que foi tirada do Evangelho segundo São Mateus (2, 5-6): "[...] Sic enim scriptum est per prophetam: 'Et tu, Bethlehem terra Judæ, nequaquam minima es in principibus Judæ; ex te enim exiet dux, qui reget populum meum Israel'" ("[...] pois assim escreveu o profeta: 'E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do meu povo, Israel'"; grifos meus). Talvez queira dizer que Belém não seria de modo algum a menor entre as principais cidades da América portuguesa.

Em contrapartida, as legendas do primeiro partido não só precisam ser decifradas, mas também corrigidas, porque não existe em latim a palavra vereat. No desenho de Wasth Rodrigues consta verent, mas tampouco faz sentido: verare é um verbo arcaico e conjugado assim significa 'digam a verdade eterno'. A correção de Teodoro Braga é mais coerente não só na gramática, mas também em relação ao cesto de flores: Ver est æternum 'A primavera é eterna'. O texto completo, verbal e visual, parece dizer que a natureza tropical floresce eternamente, mas as suas riquezas (o cesto de frutas) ficam mais seguras escondidas (Tutius latent).

Enfim, com base neste estudo, brasono as armas coloniais de Belém como segue: partido, o primeiro de azul com um castelo de prata, de cujas ameias pende um trancelim de pedrarias ao natural, o qual sustém um escudete de ouro, carregado de cinco escudetes de azul, sobrecarregados de cinco besantes de prata e postos em cruz; o todo acompanhado em chefe de dois braços, um movente do flanco do escudo, segurando um cesto de flores, e o outro movente da partição, segurando um cesto de frutas, tudo ao natural; o conjunto da destra encima a legenda Ver est æternum e o da sinistra, Tutius latent, ambas em letras de prata; o segundo de prata com um boi e uma mula passantes ao natural, um sobre a outra, encimados da legenda Nequaquam minima est em letras de negro e acompanhados em chefe de um sol sinistrado de vermelho, o qual encima a legenda Rectior cum retrogradus, também de negro.